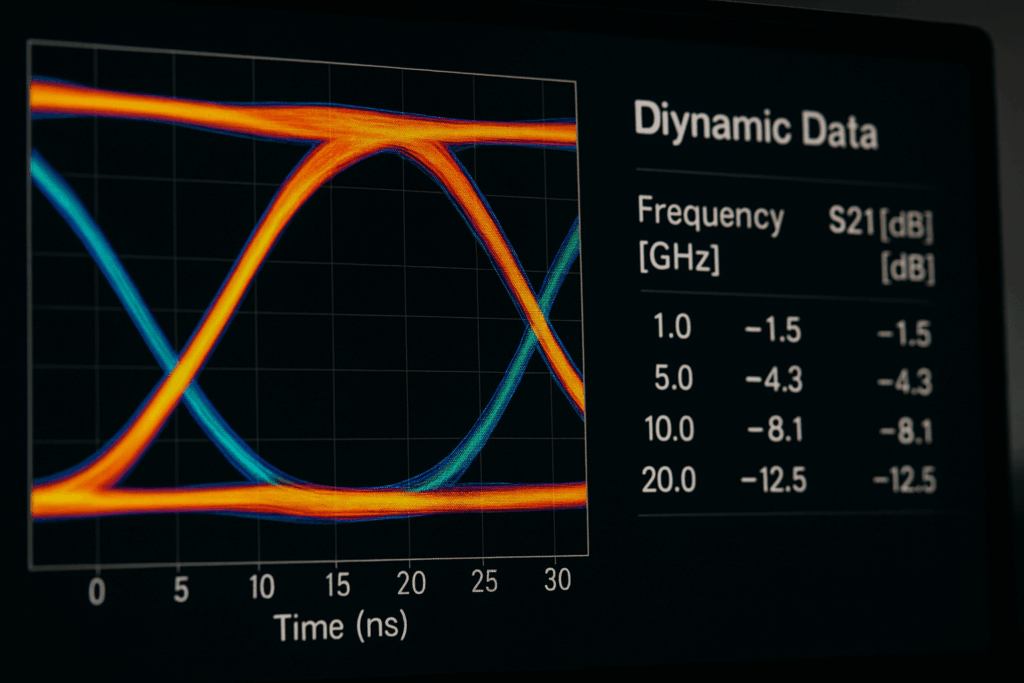

“静的”では語れない時代へ|信号損失を見越した設計に不可欠な動的データ

高周波化が進む中、電子部品や回路基板の設計現場では「静的なスペック」だけでは性能を評価しきれない局面が増えています。特に高速通信領域においては、実際の動作中に発生する“動的な信号損失”やノイズ挙動が、設計上の致命的な問題となる可能性があります。

■ 高周波信号は“動的に劣化する”

従来の低周波設計では、部品単体の特性値(インピーダンス、容量、Q値など)だけで設計が成立していました。しかし、5G/6Gやデータセンター、車載高速バスでは数GHz〜数十GHzの高周波が当たり前の世界。

この領域では、伝送中に発生する反射、クロストーク、スキュー、誘電損失、放射ノイズなどが複雑に絡み合い、動作時の振る舞いを予測することが非常に困難になります。

■ 必要なのは“動的データベース”

こうした環境に対応するには、**静的なカタログスペックではなく、実機動作に基づいた「動的データ」**の活用が欠かせません。

- 周波数ごとのSパラメータ

- タイミング・ジッター解析

- 温度・電圧変動下での信号波形

- 実装基板を含めたトータル損失モデル

- シミュレーション用マクロモデル(IBIS-AMIなど)

これらをあらかじめ部品メーカーが用意して提供することが、回路・基板設計者の開発効率を飛躍的に高めることになります。

■ モデル提供も差別化に

近年は、電子部品メーカー自らがSPICEモデルやSパラメータ、熱特性ファイル、EMI挙動データを提供することで、差別化を図る例も増えています。「設計に組み込みやすいデータ」があるかどうかは、採用可否の重要な判断材料となっているのです。

■ 設計は“見える化”から進化へ

電気信号は目に見えませんが、動的データをもとに視覚的に“信号の挙動”を解析できるようになれば、設計の質も大きく向上します。高周波時代のものづくりには、**「動的なデータが設計を決める」**という視点が不可欠です。

このブログを書いた人

有限会社 長谷川加⼯所

代表取締役

長谷川 一英

HASEGAWA KAZUHIDE

切削加⼯の長谷川加⼯所について

切削加⼯で難しい産業部品を柔軟に製作。

アルミ・スレンレス・鉄 etc。

試作・⼩ロット量産。

詳しくはこちら