電気が流れるpn結合|半導体の基本原理

カテゴリーblog

はじめに

スマートフォンや家電、自動車、通信機器など、現代社会を支える電子機器の中心にあるのが半導体です。その基本的な仕組みを理解する上で欠かせないのが「pn結合」です。pn結合は半導体デバイスの心臓部ともいえる存在で、ダイオードやトランジスタといった多くの素子の動作原理を支えています。本記事では、pn結合の仕組みとその役割について解説します。

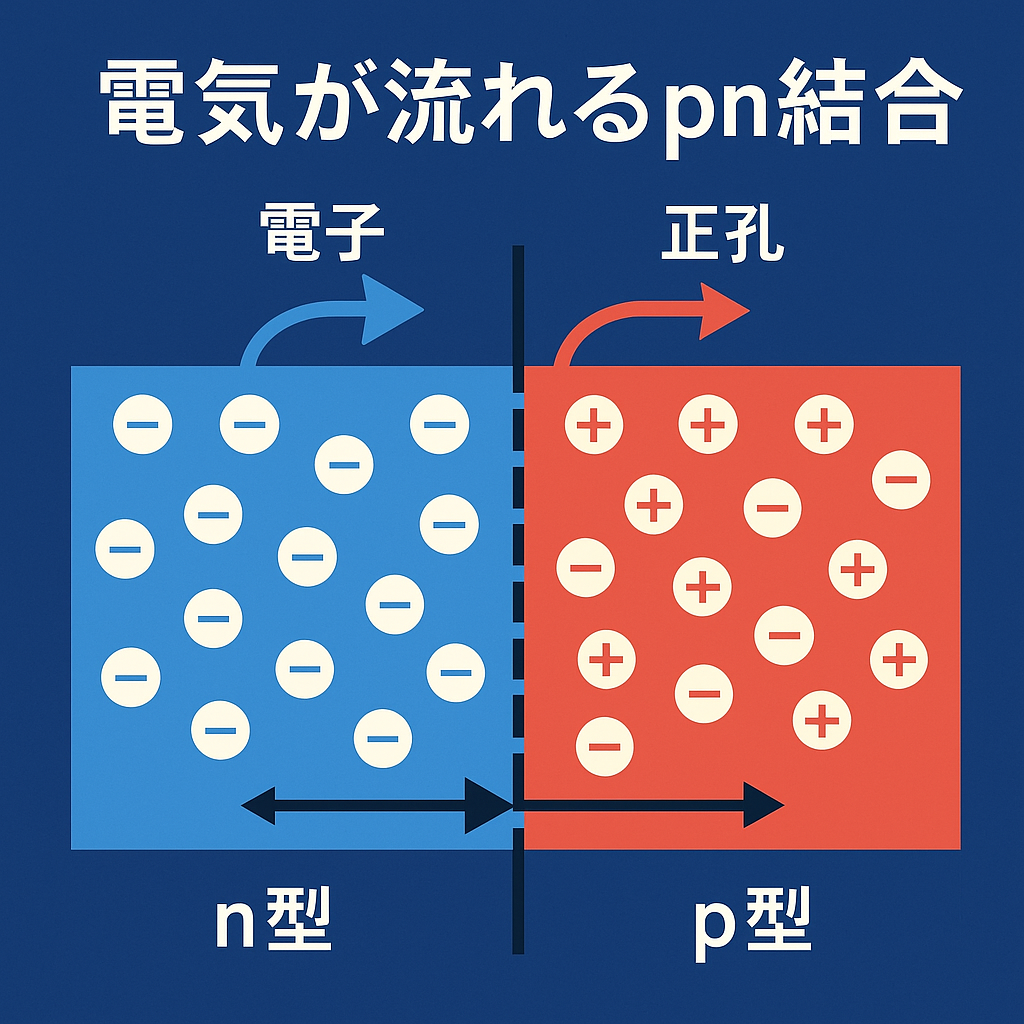

1. p型半導体とn型半導体

半導体の代表的な素材であるシリコンは、不純物を加えることで性質を変えることができます。

- p型半導体:ホウ素などを添加し、正孔(プラスの電荷を運ぶ粒子)が多数キャリアとなる。

- n型半導体:リンやヒ素を添加し、電子(マイナスの電荷を運ぶ粒子)が多数キャリアとなる。

この2種類を組み合わせたものがpn結合です。

2. pn結合の形成と電位障壁

p型とn型を接合すると、境界部分で電子と正孔が再結合し、キャリアが少なくなる「空乏層」が形成されます。この領域には電位の壁(電位障壁)が生じ、自由に電流が流れない状態になります。これがpn結合の基本構造です。

3. 順方向バイアスと逆方向バイアス

- 順方向バイアス(p側にプラス電圧、n側にマイナス電圧を印加)

電位障壁が低くなり、電子と正孔が移動しやすくなることで電流が流れます。 - 逆方向バイアス(p側にマイナス、n側にプラスを印加)

電位障壁が高まり、キャリアが流れにくくなるため、ほとんど電流は流れません。

この性質こそがダイオードの整流作用を生み出しています。

4. 応用と重要性

pn結合はダイオードに限らず、太陽電池、LED、トランジスタなど、あらゆる半導体素子の基盤となる原理です。光を電気に変換する、電気を光に変換する、電流を制御するといった多彩な機能は、すべてpn結合を起点に発展してきました。

まとめ

pn結合は「電気が流れる」か「流れない」かを制御する基本原理であり、半導体の根幹を成しています。現代社会を支える半導体技術の出発点が、このシンプルな結合にあることを知ると、身近な電子機器がより一層興味深く感じられるでしょう。