大規模集積回路の基本素子|CMOSトランジスタの基本構造

はじめに

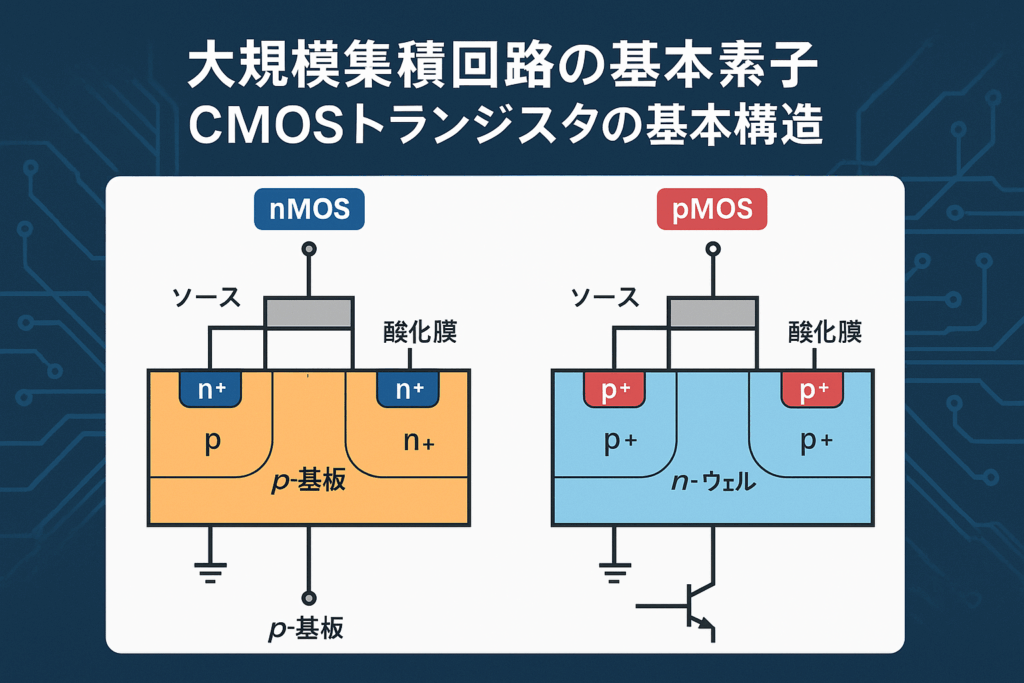

現代の半導体デバイスを語る上で欠かせないのが「CMOSトランジスタ」です。パソコン、スマートフォン、家電、自動車など、あらゆる電子機器に搭載される大規模集積回路(LSI)の基本素子として、CMOSは圧倒的な地位を築いています。本記事では、CMOSトランジスタの基本構造とその動作原理を整理します。

1. CMOSとは何か

CMOSは Complementary Metal-Oxide-Semiconductor の略称で、「相補型MOS」と呼ばれます。nMOSトランジスタ(n型MOSFET)とpMOSトランジスタ(p型MOSFET)を組み合わせた構造を持ち、省電力かつ高効率な論理回路を実現するのが特徴です。

2. MOSトランジスタの基本構造

MOSトランジスタは以下の要素から成り立ちます。

- ソース(Source):電子や正孔が出入りする端子

- ドレイン(Drain):電流が流れ込む・流れ出る端子

- ゲート(Gate):電圧をかけることでチャネルの導通を制御

- チャネル(Channel):ソースとドレインをつなぐ通路

- 酸化膜(Gate Oxide):ゲート電極と半導体を絶縁する膜

ゲートに電圧を印加することで、チャネルに電流が流れるかどうかが制御されます。

3. CMOSの「相補性」

CMOS回路では、nMOSとpMOSを対にして用います。

- nMOS:ゲートに正の電圧を加えるとONになる。

- pMOS:ゲートに負の電圧を加えるとONになる。

両者を組み合わせることで、論理ゲート(NOT、NAND、NORなど)を効率的に構成できます。特にCMOSインバータは、デジタル回路の最小単位として重要です。

4. 低消費電力の理由

CMOSの大きな特徴は「静的消費電力がほとんどゼロ」である点です。入力が固定されている間、ほとんど電流が流れず、消費電力はスイッチング時に限られます。この性質が、省電力が求められるモバイル機器からスーパーコンピュータに至るまで、広く採用される理由です。

まとめ

CMOSトランジスタは、大規模集積回路を構成する最小単位であり、その高効率・低消費電力の特性によって現代社会の情報処理を支えています。シンプルな構造の中に、私たちのデジタル社会を支える知恵が凝縮されているといえるでしょう。