半導体の微細化を支える前工程|配線形成工程の役割と進化

カテゴリーblog

はじめに

半導体チップは数十億個ものトランジスタが高密度に集積することで性能を発揮します。しかし、素子が形成されただけでは回路は完成しません。各トランジスタや素子を正確につなぐ 配線形成工程(Back End of Line:BEOL) が不可欠です。本記事では、配線形成工程の流れと、微細化を実現するための最新技術について解説します。

1. 配線形成工程とは

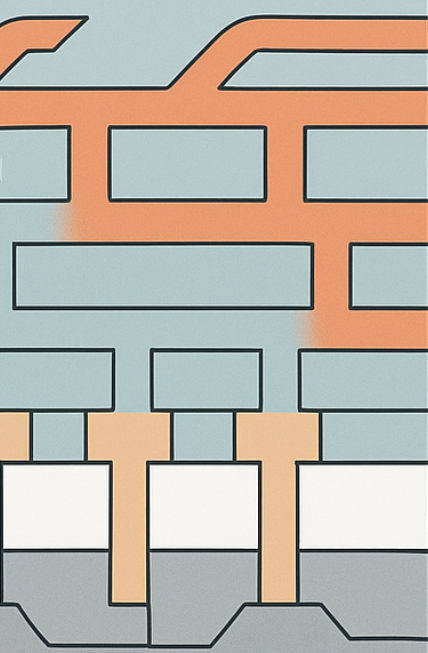

配線形成工程は、前工程の素子形成で作られたトランジスタを電気的につなぎ、回路として機能させるプロセスです。絶縁膜の上に導電性の金属層を形成し、それを複数層に積み重ねることで、膨大な数の信号や電源ラインをやり取りできる構造を実現します。

2. 主なプロセスの流れ

配線形成には以下の手順が繰り返し行われます。

- 絶縁膜形成:低誘電率材料(Low-k)を用いて信号遅延や消費電力を抑制。

- コンタクト形成:素子と金属配線をつなぐ小さな穴を開け、金属で充填。

- 金属配線形成:銅(Cu)やタングステン(W)を用いて配線を形成。

- ダマシンプロセス:溝や穴をエッチングし、金属を埋め込むことで微細配線を作成。

- CMP(化学機械研磨):余分な金属や膜を研磨し、平坦な表面を確保。

このプロセスを何層にも繰り返すことで、複雑な多層配線が完成します。

3. 微細化を可能にする技術

配線形成工程は素子形成に劣らず微細化の壁に直面しています。特に課題は 抵抗増加と信号遅延 です。これを解決するために以下の技術が導入されています。

- 銅配線の高精度化:エッチングとダマシン技術で数ナノメートル幅の配線を実現。

- Low-k絶縁膜の開発:配線間の容量を低減し、高速動作を可能にする。

- バリアメタル薄膜化:銅の拡散を防ぎつつ、伝導効率を確保。

- EUVリソグラフィの活用:微細配線のパターン形成に不可欠。

4. 今後の展望

今後はさらなる微細化に加えて、3次元構造の配線技術(TSV:シリコン貫通ビアなど)や、新材料(コバルトやルテニウム配線)の採用が進むと考えられます。これにより配線の抵抗や遅延の問題を克服し、AIや高性能コンピューティングに対応する半導体が生み出されていくでしょう。

まとめ

配線形成工程は、微細な素子を「つなぐ」ことで半導体を完成させる重要なステップです。微細化が進むにつれ、材料やプロセス技術の革新が求められており、まさに半導体性能を決定づける要素の一つとなっています。