日本の半導体発展の原点|超LSI技術研究組合と国産技術の夜明け

日本の半導体産業を押し上げた国家プロジェクト

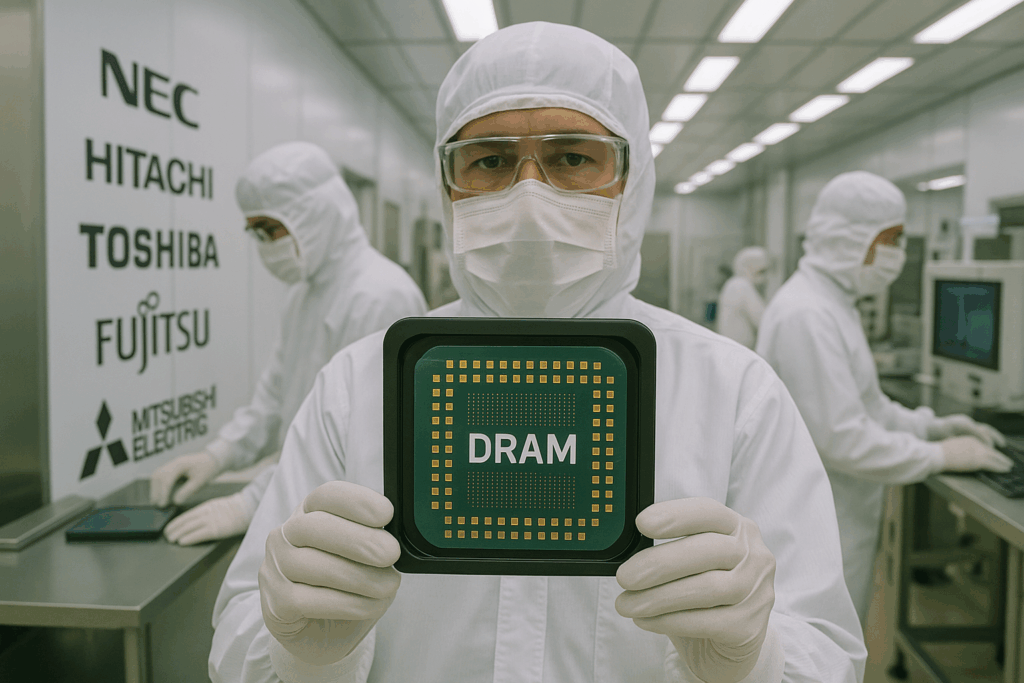

1980年代、アメリカを中心とした半導体メーカーに対して、日本は後発ながら急速にキャッチアップを遂げ、世界のトップに躍り出ます。その原動力の一つとなったのが、**1981年に発足した「超LSI技術研究組合(VLSI Technology Research Association)」**です。

これは、日本の大手電機メーカーや半導体メーカーが共同で設立し、通商産業省(当時)の支援のもと、官民一体で最先端の超LSI(Very Large Scale Integration)技術の開発に挑んだ国家プロジェクトでした。

異例の「共同開発体制」がもたらした革新

当時、企業間の技術競争が激しかった中で、以下のような「異例の協力体制」が構築されました。

- 参加企業:NEC、日立、東芝、富士通、三菱電機など11社

- 協力機関:工業技術院、通産省、大学などの研究機関

- 研究内容:1Mbit DRAMの試作、微細加工技術、クリーンルーム技術、CAD開発など

このような体制により、最先端の半導体製造プロセス技術や自動設計(CAD)環境が急速に高度化し、製品化や量産技術にスムーズに反映されるという成果をもたらしました。

超LSIプロジェクトの成果と波及効果

この国家プロジェクトにより、日本の半導体メーカーは以下のような成果を得ました:

- 1Mbit DRAMの量産技術で世界をリード

- 製造歩留まりの改善に成功し、価格競争力を強化

- クリーンルームやCADなど、製造インフラの国産化

- 技術人材の育成と国内エコシステムの形成

これにより、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、日本の半導体は世界シェアの50%以上を占める黄金期を迎えました。

現代への教訓と再評価

超LSI技術研究組合は、国と企業、研究機関が一体となって未来を見据えた技術開発に取り組んだモデルケースとして、現在でも語り継がれています。

再び日本の半導体技術が注目される今、この歴史を振り返ることは、新たな成長戦略のヒントとなるはずです。

このブログを書いた人

有限会社 長谷川加⼯所

代表取締役

長谷川 一英

HASEGAWA KAZUHIDE

切削加⼯の長谷川加⼯所について

切削加⼯で難しい産業部品を柔軟に製作。

アルミ・スレンレス・鉄 etc。

試作・⼩ロット量産。

詳しくはこちら