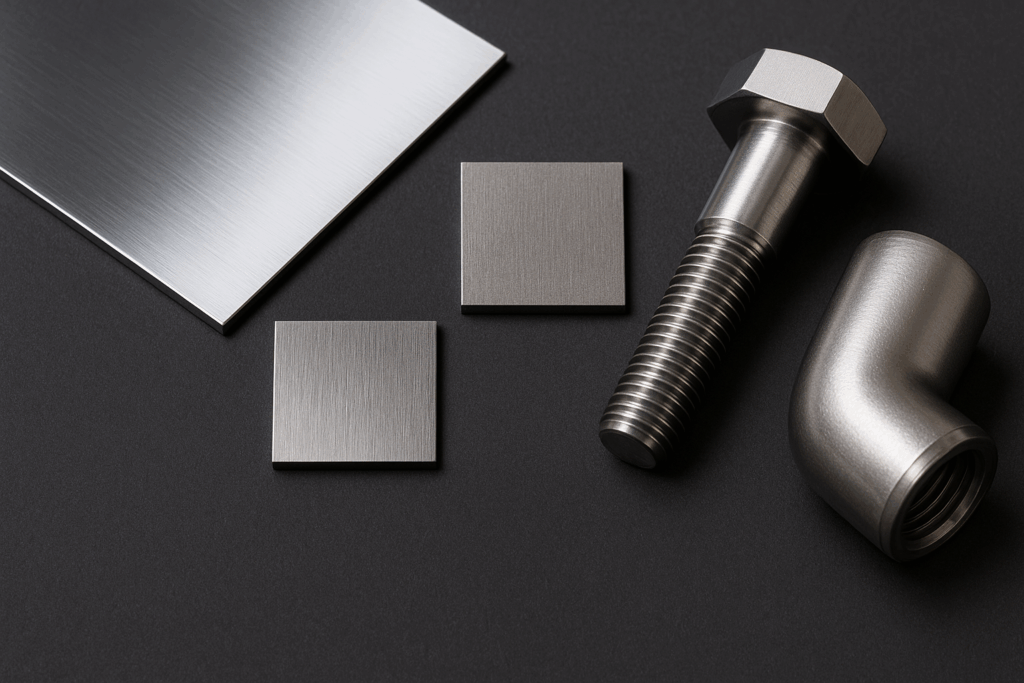

ステンレス鋼の種類とJIS規格をわかりやすく解説

カテゴリーblog

耐食性だけじゃない!構造・用途に応じた分類とは?

ステンレス鋼は「錆びにくい鋼」として広く知られていますが、その内部にはさまざまな種類と特性が存在します。用途や加工法に応じて最適な材質を選ぶためには、JIS規格に基づいた分類と特徴の理解が不可欠です。

■ ステンレス鋼とは?

鉄にクロム(Cr)を10.5%以上添加することで、表面に耐食性の高い「不働態皮膜」が形成されるのがステンレス鋼の基本原理です。さらにニッケル、モリブデン、窒素などの合金元素を加えることで、加工性・耐熱性・強度などの性能を調整します。

■ JIS記号の読み方の基本

「SUS304」などの記号は以下のように読み解けます:

- SUS:Stainless Use Steel(ステンレス用途鋼)

- 304:オーステナイト系で、18%Cr-8%Niの代表的材質(18-8ステンレス)

- 数字が大きくなるほど、耐食性・強度・特性が変化(例:SUS316はMo添加で耐食性向上)

■ まとめ:用途に応じた適材適所がカギ

ステンレス鋼は「何でも同じ」というわけではなく、用途に応じて最適な種類を選定することで、コスト・耐久性・加工性を最適化できます。特にJIS規格に基づく正しい理解は、設計・調達・加工現場すべてにおいて有効です。

このブログを書いた人

有限会社 長谷川加⼯所

代表取締役

長谷川 一英

HASEGAWA KAZUHIDE

切削加⼯の長谷川加⼯所について

切削加⼯で難しい産業部品を柔軟に製作。

アルミ・スレンレス・鉄 etc。

試作・⼩ロット量産。

詳しくはこちら